10 ежедневных правил охраны труда на производстве

10 декабря 2025

Безопасность на производстве обеспечивается прежде всего повседневным соблюдением правил охраны труда. Ежегодно в России на предприятиях получают травмы тысячи работников – например, в 2024 году пострадали 21,4 тыс. человек, из них 1,04 тыс. – со смертельным исходом. Несмотря на строгие законы (после реформы 2022 года каждая компания обязана внедрить систему управления охраной труда, включающую медосмотры, обучение, выдачу СИЗ и обеспечение безопасного рабочего места), человеческий фактор и дисциплина остаются решающими. Ниже рассмотрены 10 ежедневных правил охраны труда, адаптированных под российскую специфику – от нормативной базы (ГОСТ, ТР ТС, трудовое законодательство) до климатических условий и отраслевых реалий. Эти рекомендации будут полезны инженерам по технике безопасности, главным инженерам, специалистам служб ОТ, руководителям и закупщикам – всем, кто стремится снизить травматизм и обеспечить стабильную работу предприятия.

Для различных отраслей нужны свои виды защиты: в строительстве – каски, страховочные привязи при работе на высоте; в энергетике – диэлектрические перчатки, инструменты с изоляцией, костюмы от термического воздействия дуги; в химической промышленности – защитные комбинезоны, респираторы и маски с фильтрами от токсичных газов; в медицине – халаты, перчатки, маски и экранирующие очки. СИЗ допускаются к обращению только при подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 и нанесении знака ЕАС на изделие/ярлык и в документации.. Например, технический регламент ТС 019/2011 требует, чтобы материалы СИЗ эффективно защищали от производственных вредностей – механических, химических, радиационных, термических – без недопустимого вреда для человека. В 2025 году Росстандарт утвердил новые редакции профстандартов по защитной одежде (в т.ч. ГОСТ ISO 13982-2-2025 и ГОСТ ISO 6942-2025). Дата ввода в действие — 1 августа 2026 года.

Учтите и климатический фактор. Российские зимы требуют специальной утепленной спецодежды. Для утеплённой спецодежды ориентируемся на ГОСТ 12.4.303-2016 (классы теплозащиты и климатические пояса) и ГОСТ Р 12.4.236-2011; для общих требований — ГОСТ 12.4.280-2014. ГОСТ 12.4.137-2001 относится к специальной обуви. В жарких цехах и регионах – напротив, важна легкая дышащая одежда, отводящая тепло и влагу. Современные производители предлагают инновационные материалы: появляются ткани на основе биополимеров и переработанного сырья, сочетающие прочность и экологичность. При выборе СИЗ 2025 года ориентируйтесь не только на защитные свойства, но и на комфорт и эргономику. Как отмечают эксперты, качественная и удобная спецодежда – это не просто защита, но и элемент корпоративной культуры, повышающий ответственность и мотивацию персонала. Инвестируя в надежные и комфортные СИЗ, компания снижает вероятность нарушений (ведь рабочие охотнее носят удобную экипировку) и в итоге выигрывает в производительности труда.

Применяйте принцип «ничего лишнего» на рабочем месте. В рамках многих современных систем производственного менеджмента (например, методики 5S) чистота и порядок стоят на первом месте. Для рабочих мест это означает: все инструменты и материалы имеют свое обозначенное место хранения; после использования они возвращаются на места; пролившиеся жидкости немедленно вытираются или нейтрализуются; отходы производства складируются в специально отведенной таре и регулярно вывозятся. В пищевой промышленности чистота рабочей зоны – не только вопрос производственной эстетики, но и требование санитарных норм: скопление грязи может привести к распространению бактерий, порче продукции и одновременно травмоопасности (скользкие полы, загроможденные проходы). В строительстве поддержание порядка – обязательное условие снижения травматизма: убранная площадка снижает риск споткнуться о строительный мусор или инструменты; своевременный вывоз отходов предотвращает образовывание опасных свалов. В энергетике и на промышленных предприятиях порядок означает, что ничего не препятствует доступу к щитам управления, к средствам пожаротушения, что исключено случайное повреждение кабелей из-за хаотично разбросанных предметов.

Помимо снижения риска травм, организованное рабочее место повышает эффективность – сотрудник не отвлекается на поиск инструмента, быстрее выполняет операции. Руководителям цехов и участков стоит проводить ежедневные пятиминутные осмотры: проверять, что возле станков нет посторонних предметов, пол чистый и сухой, проходы открыты. Не реже раза в неделю организуйте генеральную уборку производственных зон с участием персонала – это не только наведет чистоту, но и повысит у работников осознание важности порядка. Вовлекайте коллектив: развесьте плакаты «Чистое рабочее место – залог безопасности» или внедрите систему поощрений за лучшее поддержание порядка бригадой.

Наконец, учитывайте сезонные факторы. В условиях российской зимы особое внимание – уборке снега и льда на территории предприятия: скользкие ступени входов, обледенелые дорожки в цехах и на складах могут стать причиной падений. Ежедневно очищайте и посыпайте противогололедными материалами переходы, площадки возле входов и рамп. Во время дождя выставляйте предупреждающие знаки «скользкий пол» и оперативно протирайте лужи в цехах. Такие простые меры существенно сокращают риск несчастных случаев.

Российские нормы охраны труда устанавливают конкретные ограничения на ручной подъем тяжестей. Согласно Правилам Минтруда (приказ №753н) максимальная масса разового подъема без перемещения составляет не более 50 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Если груз нужно не только поднять, но и перенести, или работы носят регулярный характер, нормативы еще жестче. Так, предельно допустимая масса груза, перемещаемого постоянно в течение смены, – всего 15 кг для мужчин и 7 кг для женщин. При чередовании с другой работой (не более 2 раз в час) допускается поднимать до 30 кг мужчинами и до 10 кг женщинами. За нарушение этих норм работодателю грозят штрафы, а главное – страдает здоровье сотрудников. Поэтому организуйте труд так, чтобы индивидуально тяжелые подъемы исключались. Если какая-то операция требует поднять более 50 кг – она должна быть коллективной (несколько работников) или механизированной.

Кроме собственно веса груза, учитывайте другие факторы риска: неудобство захвата, габариты, частоту перемещений, расстояние. Даже относительно небольшой вес, переносимый постоянно или на большое расстояние, может привести к переутомлению. Поэтому планируйте рабочие задания с перерывами: после интенсивной физической нагрузки дайте работнику время на отдых и восстановление (подробнее – в пункте 10 о перерывах). Обеспечьте работников средствами для переноски: ремни для стяжки грузов, наплечные лямки, тележки. Внедряйте культуру, при которой никто не стесняется попросить помощи – лучше вдвоем поднять длинномерную деталь, чем геройствовать в одиночку и получить травму.

Наконец, следите за состоянием средств малой механизации (тех же тележек, домкратов, лебедок): они должны регулярно осматриваться, чтобы не сломаться под нагрузкой в критический момент. Инструктируйте персонал: не использовать неисправные тачки или погрузчики, сразу сообщать начальству о любых дефектах (скрипящая таль, надорванный строп и т.п.). Это тоже часть безопасного обращения с грузами.

Распространенный источник проблем – посторонние отвлечения, в первую очередь смартфоны и разговоры. На многих предприятиях уже введен запрет на использование личных телефонов на рабочей линии или в опасной зоне, кроме как по производственной необходимости. И это обоснованно: сообщение или звонок, отвлекший водителя погрузчика или оператора крана, может закончиться трагедией. Аналогично, в медицинской сфере врачи и медсестры, работающие с пациентами, должны исключить отвлекающие факторы – ошибка из-за потери концентрации чревата серьезными последствиями.

Еще один враг внимания – усталость. В России на многих производствах принята длительная сменная работа (например, 12-часовые смены, вахтовый метод). К концу смены или в ночные часы естественно наступает утомление, реакция замедляется. Работодатель обязан организовать труд так, чтобы у работников была возможность восстановиться (см. пункт 10 о перерывах), но и сами сотрудники должны понимать свои ограничения. Если чувствуете, что концентрироваться уже трудно – сообщите руководителю, лучше временно перевестись на менее критичное задание, чем допустить ошибку на опасном участке.

Избегайте монотонности и автоматизма. Когда человек годами выполняет одни и те же операции, возникает эффект «замыливания глаза» и самоуверенности («я тысячу раз это делал, знаю, что все нормально»). Именно в такие моменты часто и случаются происшествия. Напоминайте себе и коллегам: даже рутинную операцию нужно контролировать, проверять обстановку вокруг. Перед началом работы – оцените риски заново: нет ли поблизости людей, готово ли оборудование, убраны ли лишние предметы. Подобная «осознанность» снижает вероятность ошибок.

Руководство должно создавать условия, способствующие концентрации. Например, обеспечить достаточное освещение – при плохом свете глаза напрягаются, растет утомляемость и риск ошибок. Температурный комфорт тоже влияет: если в цеху слишком жарко или холодно, человеку сложнее долго удерживать внимание. Следует поддерживать оптимальный микроклимат или давать сотрудникам возможность регулярно согреться/охладиться. Шум – отдельная проблема: громкий постоянный шум не только вреден для слуха, но и рассеивает внимание, приводит к стрессу. Применяйте шумопоглощающее оборудование, выдавайте качественные противошумные наушники (СИЗ органа слуха).

Полезно практиковать минутки безопасности перед сменой: когда бригадир напоминает ключевые риски дня, настраивает людей быть внимательными. Некоторые компании вводят программы повышения концентрации – от тренингов mindfulness (осознанности) до простых плакатов «Работай внимательно – тебя ждут дома!». Помните: ваша внимательность – лучшая защита. Ни оборудование, ни правила не помогут, если человек отвлекся или задремал на посту. Поэтому берегите свое состояние: высыпайтесь, правильно питайтесь, делайте разминки. И на рабочем месте полностью погружайтесь в текущую задачу, отсеивая все лишнее. Тогда вероятность происшествия резко уменьшится.

В России требования безопасной эксплуатации машин и инструментов закреплены как государственными стандартами (например, серия ГОСТ 12 для оборудования), так и Правилами по охране труда для разных видов работ. Например, токарю или фрезеровщику при приеме на работу проводятся стажировка и проверка знаний по безопасной работе на станках; электрик должен иметь группу по электробезопасности и допуск к конкретному оборудованию; водитель погрузчика – удостоверение на право управления им. Все эти меры направлены на то, чтобы человек был компетентен и понимал устройство техники. Не допускается использование станков и аппаратов необученными лицами. Если, скажем, требуется поработать на кран-балке, а постоянного крановщика нет – нельзя поручать это первому попавшемуся рабочему. Нужно обучить сотрудника, получить удостоверение машиниста крана – лишь после этого доверять управление. Помните, что несанкционированное управление оборудованием (например, когда слесарь решает сам запустить котел без нужных прав) является грубым нарушением, за которое ответственные лица несут строгую ответственность.

Даже опытные работники должны периодически проходить повторные инструктажи и обучение. Технологии обновляются, появляются новые модели оборудования – надо быть в курсе. Производители зачастую предлагают обучение безопасной работе на своем оборудовании, и работодателю стоит воспользоваться такими программами. Кроме того, укрепляйте навыки через регулярные напоминания: развесьте инструкции и схемы около станков, проводите пятиминутки перед началом смены, где напоминаете правила (например, “при работе на токарном станке – рукава застегнуты, стружку убираем только крючком, очки защитные на глазах”). Никогда не пренебрегайте штатными средствами защиты машин: ограждения, кожухи, блокировки – они спасают от травм. Если оператор заметил, что какой-то кожух поврежден или снят – он должен не начинать работу, а сообщить руководству для устранения проблемы.

Большое значение имеет техническое обслуживание и осмотр инструмента. Руководитель должен организовать график планово-предупредительных ремонтов (ППР) для оборудования: регулярная смазка, замена изношенных деталей, калибровка защитных систем. Перед каждым использованием работник обязан проверить инструмент: нет ли трещин на рукоятке молотка, надежно ли закреплен отрезной диск в болгарке, исправен ли кабель электродрели. Выявив неисправность, инструмент нужно немедленно вывести из работы и отправить в ремонт или списание. Запрещено использовать сломанный, самодельно переделанный инструмент! Это должно жестко контролироваться. Например, во многих организациях внедряют практику цветовой маркировки или биркования инструмента: проверенный – отмечен зеленой биркой, требует ремонта – красной и отложен. Это упрощает контроль на местах.

И наконец, правильное хранение инструмента. Развесьте на стендах тени инструментов или держите их в специальных шкафах – так, чтобы не было валяющегося по полу инвентаря. Острые предметы (ножи, пилы) храните в чехлах. Электроинструмент после работы отключайте от сети. Пневматический – сбрасывайте давление. Горюче-смазочные материалы для техники держите в специально отведенных и проветриваемых местах. Эти мелочи предотвращают аварийные ситуации, такие как случайное падение инструмента с высоты или возгорание пролитого бензина.

Если все перечисленное свести к одному принципу, то он звучит так: эксплуатируй технику ответственно. Работник – не пассивный пользователь, а хозяин своего инструмента, и от его отношения зависит безопасность окружающих. Приучите персонал относиться к станкам и инструментам «как к своему» – бережно и по инструкции, и тогда число поломок и травм значительно сократится.

Следует подчеркнуть, что охрана труда – зона ответственности не только специалистов ОТ, но и линейных руководителей и самого работника. Особая роль принадлежит техническим руководителям предприятия. Как отмечают эксперты, главный инженер обычно несет персональную ответственность за создание безопасных условий труда, и выбор СИЗ, организация обслуживания техники и другие аспекты безопасности – это не формальное выполнение требований, а глубокая аналитическая и организационная работа. Именно вовлеченность первого лица и руководства среднего звена задает тон всей системе: если начальники сами соблюдают правила, требуют и контролируют их исполнение – то и подчиненные проникаются важностью.

Социально-экономическая ситуация приносит и новые вызовы (импортозамещение СИЗ, обновление ГОСТов, цифровизация мониторинга безопасности), и новые возможности (инновационные материалы, умные системы слежения за состоянием работников). Но основой безопасности по-прежнему остаются ежедневные простые действия каждого человека на производстве. Это надеть каску и ремень, убрать пролив, обесточить станок, сообщить о неисправности, сделать паузу, когда устал – те самые 10 правил, о которых шла речь. Пусть они станут частью вашей корпоративной культуры и профессионального мышления. Тогда девиз «Безопасность – каждый день» превратится из лозунга в реальность, а предприятие сможет гордиться нулевым травматизмом и высокой производительностью труда.

1. Всегда используйте правильные СИЗ (средства индивидуальной защиты)

Средства индивидуальной защиты – фундамент безопасности работника. В России применение СИЗ регулируется на государственном уровне. С 1 сентября 2023 года действуют Правила обеспечения работников СИЗ (приказ Минтруда № 766н) и Единые типовые нормы (приказ № 767н). С 1 января 2025 года применение ЕТН стало обязательным для всех работодателей.. Это значит, что набор спецодежды и защитных средств для каждой профессии теперь определяется единым стандартом на основе оценки профрисков, и роль работодателя – правильно оценить условия труда и подобрать необходимые СИЗ.Важно не только формально выдать спецодежду, но и следить, чтобы она правильно применялась.

Для различных отраслей нужны свои виды защиты: в строительстве – каски, страховочные привязи при работе на высоте; в энергетике – диэлектрические перчатки, инструменты с изоляцией, костюмы от термического воздействия дуги; в химической промышленности – защитные комбинезоны, респираторы и маски с фильтрами от токсичных газов; в медицине – халаты, перчатки, маски и экранирующие очки. СИЗ допускаются к обращению только при подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 и нанесении знака ЕАС на изделие/ярлык и в документации.. Например, технический регламент ТС 019/2011 требует, чтобы материалы СИЗ эффективно защищали от производственных вредностей – механических, химических, радиационных, термических – без недопустимого вреда для человека. В 2025 году Росстандарт утвердил новые редакции профстандартов по защитной одежде (в т.ч. ГОСТ ISO 13982-2-2025 и ГОСТ ISO 6942-2025). Дата ввода в действие — 1 августа 2026 года.

Учтите и климатический фактор. Российские зимы требуют специальной утепленной спецодежды. Для утеплённой спецодежды ориентируемся на ГОСТ 12.4.303-2016 (классы теплозащиты и климатические пояса) и ГОСТ Р 12.4.236-2011; для общих требований — ГОСТ 12.4.280-2014. ГОСТ 12.4.137-2001 относится к специальной обуви. В жарких цехах и регионах – напротив, важна легкая дышащая одежда, отводящая тепло и влагу. Современные производители предлагают инновационные материалы: появляются ткани на основе биополимеров и переработанного сырья, сочетающие прочность и экологичность. При выборе СИЗ 2025 года ориентируйтесь не только на защитные свойства, но и на комфорт и эргономику. Как отмечают эксперты, качественная и удобная спецодежда – это не просто защита, но и элемент корпоративной культуры, повышающий ответственность и мотивацию персонала. Инвестируя в надежные и комфортные СИЗ, компания снижает вероятность нарушений (ведь рабочие охотнее носят удобную экипировку) и в итоге выигрывает в производительности труда.

Отдельное внимание – качеству и происхождению СИЗ. В последние годы, в условиях геополитических ограничений, в России активно развивается импортозамещение средств защиты. Предприятия ищут российские аналоги зарубежных СИЗ или локализуют их производство. Государство формирует стратегические резервы СИЗ на случай кризисов и ужесточает контроль качества. Поэтому при закупке СИЗ важно работать с проверенными поставщиками, требовать сертификаты и результаты испытаний (их можно проверить на сайте Росаккредитации). Регулярно проводите входной контроль партии СИЗ при поставке – убедитесь, что спецодежда и средства защиты соответствуют заявленным стандартам и не имеют брака. Любые защитные каски, ремни безопасности, респираторы и др. следует своевременно проверять и выводить из эксплуатации при износе или повреждениях. Помните: СИЗ защищают жизнь, поэтому они должны быть надежными и правильно подобранными.

2. Содержите рабочие места в чистоте и порядке

Организованное, убранное рабочее пространство – залог безопасности. Производственная дисциплина в виде регулярной уборки и грамотного размещения материалов позволяет предотвратить множество травм. Загроможденность, хаотично разбросанные инструменты или сырье создают риск споткнуться, поскользнуться, упасть. Каждый рабочий день следует начинать и заканчивать наведением порядка: уборкой обрезков, стружки, проливов, складированием инструмента в отведенных местах, удалением мусора. Проходы, коридоры и особенно эвакуационные пути всегда должны быть свободны от посторонних предметов и скользких загрязнений. Убедитесь, что аварийные выходы ничем не заставлены и функционируют.

Применяйте принцип «ничего лишнего» на рабочем месте. В рамках многих современных систем производственного менеджмента (например, методики 5S) чистота и порядок стоят на первом месте. Для рабочих мест это означает: все инструменты и материалы имеют свое обозначенное место хранения; после использования они возвращаются на места; пролившиеся жидкости немедленно вытираются или нейтрализуются; отходы производства складируются в специально отведенной таре и регулярно вывозятся. В пищевой промышленности чистота рабочей зоны – не только вопрос производственной эстетики, но и требование санитарных норм: скопление грязи может привести к распространению бактерий, порче продукции и одновременно травмоопасности (скользкие полы, загроможденные проходы). В строительстве поддержание порядка – обязательное условие снижения травматизма: убранная площадка снижает риск споткнуться о строительный мусор или инструменты; своевременный вывоз отходов предотвращает образовывание опасных свалов. В энергетике и на промышленных предприятиях порядок означает, что ничего не препятствует доступу к щитам управления, к средствам пожаротушения, что исключено случайное повреждение кабелей из-за хаотично разбросанных предметов.

Помимо снижения риска травм, организованное рабочее место повышает эффективность – сотрудник не отвлекается на поиск инструмента, быстрее выполняет операции. Руководителям цехов и участков стоит проводить ежедневные пятиминутные осмотры: проверять, что возле станков нет посторонних предметов, пол чистый и сухой, проходы открыты. Не реже раза в неделю организуйте генеральную уборку производственных зон с участием персонала – это не только наведет чистоту, но и повысит у работников осознание важности порядка. Вовлекайте коллектив: развесьте плакаты «Чистое рабочее место – залог безопасности» или внедрите систему поощрений за лучшее поддержание порядка бригадой.

Наконец, учитывайте сезонные факторы. В условиях российской зимы особое внимание – уборке снега и льда на территории предприятия: скользкие ступени входов, обледенелые дорожки в цехах и на складах могут стать причиной падений. Ежедневно очищайте и посыпайте противогололедными материалами переходы, площадки возле входов и рамп. Во время дождя выставляйте предупреждающие знаки «скользкий пол» и оперативно протирайте лужи в цехах. Такие простые меры существенно сокращают риск несчастных случаев.

3. Следуйте процедурам Lockout/Tagout (блокировка энергии) при обслуживании оборудования

Обезопасивание оборудования перед ремонтом или чисткой – железное правило. Прежде чем кто-либо начинает обслуживание, наладку или ремонт станка, необходимо полностью снять энергию и заблокировать оборудование от случайного пуска. Система Lockout/Tagout (LOTO) – это комплекс технических и организационных мероприятий, предотвращающих несанкционированную подачу энергии к оборудованию при его обслуживании, чтобы исключить травмирование персонала. Перед началом работ — отключение и блокировка источников энергии, вывешивание запрещающих плакатов («Не включать — работают люди!») по Правилам ОТ при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда № 903н). Иначе говоря, источник опасной энергии (электричество, давление, газ, движение механизмов) должен быть отключен, зафиксирован замком в отключенном положении, а на пусковых устройствах вывешены предупреждающие бирки («Не включать – работают люди!»). Только ответственный исполнитель работ имеет ключ от замка, тем самым гарантируется «один сотрудник – один замок – один ключ».

В российских реалиях процедуры «запрещающие плакаты» особенно актуальны в энергетике и промышленности. Например, перед ремонтом электрической подстанции или секции распределительного устройства бригада обязана произвести технические мероприятия по снятию напряжения: отключить рубильники и разъединители, вывесить плакаты «Не включать», проверить отсутствие напряжения и заземлить отключенный участок. Такие требования содержатся в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок и подкреплены административной ответственностью. Аналогично, при обслуживании промышленных станков – прессов, конвейеров, дробилок – необходимо обесточить оборудование, сбросить остаточное давление в гидравлике/пневматике, зафиксировать движущиеся части. Только после этого слесарь может безопасно проводить ремонт.

Руководству предприятия следует формально внедрить эту систему: разработать локальный норматив (положение или инструкцию), описывающий порядок изоляции опасных энергий, обучить персонал и назначить ответственных за контроль. Все работники, связанные с техобслуживанием, должны пройти инструктаж по этой системе. Ключевое правило: один работник – один замок – один персональный ключ от него. Это исключает ситуацию, когда кто-то незаметно снимет блокировку прежде, чем все члены бригады завершат работу. Также в процедуре прописываются основные шаги: уведомить персонал о планируемом отключении, полностью отключить оборудование от всех источников энергии, убедиться в отсутствии энергии (протестировать пуск – убедиться, что ничего не происходит), запереть разъединитель замком, повесить бирку с именем ответственного, выполнить работы, а затем в обратном порядке снять блокировки и подать энергию. Несоблюдение этих шагов может привести к трагедиям – ежегодно фиксируются случаи, когда сотрудник получает удар током или травму из-за того, что оборудование внезапно было включено во время ремонта.

Законодательство требует документировать подобные процессы. Система должна быть задокументирована и включать описание процедур изоляции, перечень используемых замков и бирк, график обучения персонала и периодических проверок правильности применения. Руководителям стоит проводить аудиты – выборочно проверять, выполняются ли правила при реальных ремонтах, все ли бригады обеспечены комплектами замков, нет ли «самовольных» отключений без блокировки. Кроме того, важно культивировать культуру: каждый сотрудник должен понимать, что нельзя обходить эти правила из-за спешки. Помните это – спасает жизни, особенно при работе с электричеством, газовым оборудованием, крупными механизмами. Лучше потратить лишние 5–10 минут на безопасное отключение, чем допустить непоправимое.

В российских реалиях процедуры «запрещающие плакаты» особенно актуальны в энергетике и промышленности. Например, перед ремонтом электрической подстанции или секции распределительного устройства бригада обязана произвести технические мероприятия по снятию напряжения: отключить рубильники и разъединители, вывесить плакаты «Не включать», проверить отсутствие напряжения и заземлить отключенный участок. Такие требования содержатся в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок и подкреплены административной ответственностью. Аналогично, при обслуживании промышленных станков – прессов, конвейеров, дробилок – необходимо обесточить оборудование, сбросить остаточное давление в гидравлике/пневматике, зафиксировать движущиеся части. Только после этого слесарь может безопасно проводить ремонт.

Руководству предприятия следует формально внедрить эту систему: разработать локальный норматив (положение или инструкцию), описывающий порядок изоляции опасных энергий, обучить персонал и назначить ответственных за контроль. Все работники, связанные с техобслуживанием, должны пройти инструктаж по этой системе. Ключевое правило: один работник – один замок – один персональный ключ от него. Это исключает ситуацию, когда кто-то незаметно снимет блокировку прежде, чем все члены бригады завершат работу. Также в процедуре прописываются основные шаги: уведомить персонал о планируемом отключении, полностью отключить оборудование от всех источников энергии, убедиться в отсутствии энергии (протестировать пуск – убедиться, что ничего не происходит), запереть разъединитель замком, повесить бирку с именем ответственного, выполнить работы, а затем в обратном порядке снять блокировки и подать энергию. Несоблюдение этих шагов может привести к трагедиям – ежегодно фиксируются случаи, когда сотрудник получает удар током или травму из-за того, что оборудование внезапно было включено во время ремонта.

Законодательство требует документировать подобные процессы. Система должна быть задокументирована и включать описание процедур изоляции, перечень используемых замков и бирк, график обучения персонала и периодических проверок правильности применения. Руководителям стоит проводить аудиты – выборочно проверять, выполняются ли правила при реальных ремонтах, все ли бригады обеспечены комплектами замков, нет ли «самовольных» отключений без блокировки. Кроме того, важно культивировать культуру: каждый сотрудник должен понимать, что нельзя обходить эти правила из-за спешки. Помните это – спасает жизни, особенно при работе с электричеством, газовым оборудованием, крупными механизмами. Лучше потратить лишние 5–10 минут на безопасное отключение, чем допустить непоправимое.

4. Практикуйте безопасные методы подъема и перемещения тяжестей

Многие отрасли – от строительства и логистики до здравоохранения – связаны с ручным перемещением грузов. Неправильный подъем тяжестей чреват травмами спины, растяжениями, грыжами. Поэтому каждый работник должен быть обучен правильным методам подъема: поднимать груз, сгибая ноги в коленях, а не спину, держа ношу ближе к телу, избегать резких рывков и скручиваний корпуса. Если предмет слишком тяжелый или громоздкий – необходимо попросить помощи у коллег или использовать механизацию (тележки, лебедки, тали). Руководитель обязан организовать обучение по эргономике труда: проводить инструктажи о правильной осанке при подъеме, о том, как распределять нагрузку. Также на предприятиях внедряются средства механизации: например, в складском хозяйстве – применение рокл, автопогрузчиков; в больницах – подъемники для перемещения лежачих пациентов (снижает нагрузку на медицинский персонал); на стройке – использование тали и кранов вместо ручного подъема мешков с цементом на высоту.

Российские нормы охраны труда устанавливают конкретные ограничения на ручной подъем тяжестей. Согласно Правилам Минтруда (приказ №753н) максимальная масса разового подъема без перемещения составляет не более 50 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Если груз нужно не только поднять, но и перенести, или работы носят регулярный характер, нормативы еще жестче. Так, предельно допустимая масса груза, перемещаемого постоянно в течение смены, – всего 15 кг для мужчин и 7 кг для женщин. При чередовании с другой работой (не более 2 раз в час) допускается поднимать до 30 кг мужчинами и до 10 кг женщинами. За нарушение этих норм работодателю грозят штрафы, а главное – страдает здоровье сотрудников. Поэтому организуйте труд так, чтобы индивидуально тяжелые подъемы исключались. Если какая-то операция требует поднять более 50 кг – она должна быть коллективной (несколько работников) или механизированной.

Кроме собственно веса груза, учитывайте другие факторы риска: неудобство захвата, габариты, частоту перемещений, расстояние. Даже относительно небольшой вес, переносимый постоянно или на большое расстояние, может привести к переутомлению. Поэтому планируйте рабочие задания с перерывами: после интенсивной физической нагрузки дайте работнику время на отдых и восстановление (подробнее – в пункте 10 о перерывах). Обеспечьте работников средствами для переноски: ремни для стяжки грузов, наплечные лямки, тележки. Внедряйте культуру, при которой никто не стесняется попросить помощи – лучше вдвоем поднять длинномерную деталь, чем геройствовать в одиночку и получить травму.

Наконец, следите за состоянием средств малой механизации (тех же тележек, домкратов, лебедок): они должны регулярно осматриваться, чтобы не сломаться под нагрузкой в критический момент. Инструктируйте персонал: не использовать неисправные тачки или погрузчики, сразу сообщать начальству о любых дефектах (скрипящая таль, надорванный строп и т.п.). Это тоже часть безопасного обращения с грузами.

5. Немедленно сообщайте об опасных ситуациях и нарушениях

Каждая выявленная опасность – шанс предотвратить несчастный случай. Важно воспитать культуру, при которой рабочие не боятся докладывать о любых замеченных нарушениях требований охраны труда, неисправностях оборудования, аварийных признаках или «near miss» (предпосылках инцидента). Руководство, в свою очередь, должно незамедлительно реагировать: устранять выявленную проблему, пока она не привела к травме. Такой подход проактивной безопасности прямо рекомендован современными стандартами. Многие компании внедряют специальные системы: формы уведомления о опасностях, ящики для анонимных сообщений, горячие линии службы охраны труда. Главное – любой сотрудник должен знать, к кому обратиться и как зафиксировать проблему, будь то разлитое масло на полу, ослабленный ограждающий кожух станка, неработающий вентиляционный зонт или, например, коллега, игнорирующий СИЗ.

Российское законодательство поддерживает работников в этом вопросе. Трудовой кодекс РФ (ст. 219) гарантирует право отказаться от выполнения работы при непосредственной опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. Причем за такой обоснованный отказ работника нельзя наказать – наоборот, работодатель обязан устранить опасный фактор. Более того, с 1 марта 2022 года введена обязательная процедура оценки профессиональных рисков: ни один технологический процесс не может быть начат, если не проведена оценка рисков и не установлено, что они в допустимых пределах. Даже если риск признан допустимым, компания должна реализовать план по снижению его до минимального. Эти нормы побуждают активно выявлять все опасности на рабочих местах. Фактически, каждый работник становится участником системы управления рисками: заметил проблему – доложи, помоги оценить и решить.

Чтобы правило работало, необходимо устранить у персонала страх наказания или насмешек. Без репрессий за сообщения: руководство должно внедрить политику «нулевой толерантности к возмездию» за сообщения об опасностях. Если слесарь указал, что у станка отсутствует ограждение – поблагодарите и оперативно исправьте ситуацию, а не ищите, кого наказать за отсутствие ограждения. Позитивный пример – культура “нулевого травматизма” (Vision Zero), где поощряется любая инициатива по улучшению безопасности. Проводите разборы случаев: даже если проскочил «звонок» (никто не пострадал, но была предпосылка), соберите коллектив, обсудите, как избежать повторения, внедрите меры. Такой подход, когда опасности устраняются до того, как произошел несчастный случай, отличает зрелую систему охраны труда и демонстрирует подчиненным, что компания действительно заботится о их благополучии.

Руководителям подразделений и инженерам по ОТ стоит периодически проводить опросы и обходы: спрашивать работников, все ли у них безопасно, нет ли нареканий по условиям труда. Иногда ценные сведения всплывают именно в неформальном разговоре. Также эффективно проводить регулярные аудиты безопасности – как внутренними силами, так и с привлечением сторонних экспертов. Свежий взгляд может обнаружить риски, к которым штатный персонал привык и не замечает. И, конечно, о результатах проверок и мерах нужно обратной связью информировать коллектив – люди должны видеть, что их сообщения не игнорируются. Такая прозрачность формирует доверие: рабочие убеждаются, что сообщать об опасности правильно и полезно.

Российское законодательство поддерживает работников в этом вопросе. Трудовой кодекс РФ (ст. 219) гарантирует право отказаться от выполнения работы при непосредственной опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. Причем за такой обоснованный отказ работника нельзя наказать – наоборот, работодатель обязан устранить опасный фактор. Более того, с 1 марта 2022 года введена обязательная процедура оценки профессиональных рисков: ни один технологический процесс не может быть начат, если не проведена оценка рисков и не установлено, что они в допустимых пределах. Даже если риск признан допустимым, компания должна реализовать план по снижению его до минимального. Эти нормы побуждают активно выявлять все опасности на рабочих местах. Фактически, каждый работник становится участником системы управления рисками: заметил проблему – доложи, помоги оценить и решить.

Чтобы правило работало, необходимо устранить у персонала страх наказания или насмешек. Без репрессий за сообщения: руководство должно внедрить политику «нулевой толерантности к возмездию» за сообщения об опасностях. Если слесарь указал, что у станка отсутствует ограждение – поблагодарите и оперативно исправьте ситуацию, а не ищите, кого наказать за отсутствие ограждения. Позитивный пример – культура “нулевого травматизма” (Vision Zero), где поощряется любая инициатива по улучшению безопасности. Проводите разборы случаев: даже если проскочил «звонок» (никто не пострадал, но была предпосылка), соберите коллектив, обсудите, как избежать повторения, внедрите меры. Такой подход, когда опасности устраняются до того, как произошел несчастный случай, отличает зрелую систему охраны труда и демонстрирует подчиненным, что компания действительно заботится о их благополучии.

Руководителям подразделений и инженерам по ОТ стоит периодически проводить опросы и обходы: спрашивать работников, все ли у них безопасно, нет ли нареканий по условиям труда. Иногда ценные сведения всплывают именно в неформальном разговоре. Также эффективно проводить регулярные аудиты безопасности – как внутренними силами, так и с привлечением сторонних экспертов. Свежий взгляд может обнаружить риски, к которым штатный персонал привык и не замечает. И, конечно, о результатах проверок и мерах нужно обратной связью информировать коллектив – люди должны видеть, что их сообщения не игнорируются. Такая прозрачность формирует доверие: рабочие убеждаются, что сообщать об опасности правильно и полезно.

6. Оставайтесь внимательными и избегайте отвлекающих факторов

Концентрация – ваш лучший друг на рабочем месте. Большинство несчастных случаев происходит не только из-за внешних опасностей, но и из-за невнимательности или поспешности самого человека. В условиях производства любая мелочь способна отвлечь и привести к ошибке. Поэтому сотрудникам важно поддерживать повышенное внимание при выполнении своих задач, особенно там, где задействованы машины, транспорт или опасные материалы.

Распространенный источник проблем – посторонние отвлечения, в первую очередь смартфоны и разговоры. На многих предприятиях уже введен запрет на использование личных телефонов на рабочей линии или в опасной зоне, кроме как по производственной необходимости. И это обоснованно: сообщение или звонок, отвлекший водителя погрузчика или оператора крана, может закончиться трагедией. Аналогично, в медицинской сфере врачи и медсестры, работающие с пациентами, должны исключить отвлекающие факторы – ошибка из-за потери концентрации чревата серьезными последствиями.

Еще один враг внимания – усталость. В России на многих производствах принята длительная сменная работа (например, 12-часовые смены, вахтовый метод). К концу смены или в ночные часы естественно наступает утомление, реакция замедляется. Работодатель обязан организовать труд так, чтобы у работников была возможность восстановиться (см. пункт 10 о перерывах), но и сами сотрудники должны понимать свои ограничения. Если чувствуете, что концентрироваться уже трудно – сообщите руководителю, лучше временно перевестись на менее критичное задание, чем допустить ошибку на опасном участке.

Избегайте монотонности и автоматизма. Когда человек годами выполняет одни и те же операции, возникает эффект «замыливания глаза» и самоуверенности («я тысячу раз это делал, знаю, что все нормально»). Именно в такие моменты часто и случаются происшествия. Напоминайте себе и коллегам: даже рутинную операцию нужно контролировать, проверять обстановку вокруг. Перед началом работы – оцените риски заново: нет ли поблизости людей, готово ли оборудование, убраны ли лишние предметы. Подобная «осознанность» снижает вероятность ошибок.

Руководство должно создавать условия, способствующие концентрации. Например, обеспечить достаточное освещение – при плохом свете глаза напрягаются, растет утомляемость и риск ошибок. Температурный комфорт тоже влияет: если в цеху слишком жарко или холодно, человеку сложнее долго удерживать внимание. Следует поддерживать оптимальный микроклимат или давать сотрудникам возможность регулярно согреться/охладиться. Шум – отдельная проблема: громкий постоянный шум не только вреден для слуха, но и рассеивает внимание, приводит к стрессу. Применяйте шумопоглощающее оборудование, выдавайте качественные противошумные наушники (СИЗ органа слуха).

Полезно практиковать минутки безопасности перед сменой: когда бригадир напоминает ключевые риски дня, настраивает людей быть внимательными. Некоторые компании вводят программы повышения концентрации – от тренингов mindfulness (осознанности) до простых плакатов «Работай внимательно – тебя ждут дома!». Помните: ваша внимательность – лучшая защита. Ни оборудование, ни правила не помогут, если человек отвлекся или задремал на посту. Поэтому берегите свое состояние: высыпайтесь, правильно питайтесь, делайте разминки. И на рабочем месте полностью погружайтесь в текущую задачу, отсеивая все лишнее. Тогда вероятность происшествия резко уменьшится.

7. Правильно используйте инструменты и оборудование

Каждый инструмент – по назначению, каждая машина – по инструкции. Одно из золотых правил безопасности гласит: «Используй инструмент только по прямому предназначению и в исправном состоянии». Нарушение этого правила – частая причина травм: кто-то взял неисправную болгарку «на авось», кто-то пытается молотком забить шуруп, а разводным ключом – откручивать гайку как ломиком. Результат – поломка инструмента и травма работника. Поэтому использовать оборудование следует строго согласно руководствам производителя и обучению, полученному при подготовке. Никогда не снимайте защитные кожухи, не блокируйте кнопки аварийной остановки, не обходите встроенные системы безопасности «ради ускорения работы».

В России требования безопасной эксплуатации машин и инструментов закреплены как государственными стандартами (например, серия ГОСТ 12 для оборудования), так и Правилами по охране труда для разных видов работ. Например, токарю или фрезеровщику при приеме на работу проводятся стажировка и проверка знаний по безопасной работе на станках; электрик должен иметь группу по электробезопасности и допуск к конкретному оборудованию; водитель погрузчика – удостоверение на право управления им. Все эти меры направлены на то, чтобы человек был компетентен и понимал устройство техники. Не допускается использование станков и аппаратов необученными лицами. Если, скажем, требуется поработать на кран-балке, а постоянного крановщика нет – нельзя поручать это первому попавшемуся рабочему. Нужно обучить сотрудника, получить удостоверение машиниста крана – лишь после этого доверять управление. Помните, что несанкционированное управление оборудованием (например, когда слесарь решает сам запустить котел без нужных прав) является грубым нарушением, за которое ответственные лица несут строгую ответственность.

Даже опытные работники должны периодически проходить повторные инструктажи и обучение. Технологии обновляются, появляются новые модели оборудования – надо быть в курсе. Производители зачастую предлагают обучение безопасной работе на своем оборудовании, и работодателю стоит воспользоваться такими программами. Кроме того, укрепляйте навыки через регулярные напоминания: развесьте инструкции и схемы около станков, проводите пятиминутки перед началом смены, где напоминаете правила (например, “при работе на токарном станке – рукава застегнуты, стружку убираем только крючком, очки защитные на глазах”). Никогда не пренебрегайте штатными средствами защиты машин: ограждения, кожухи, блокировки – они спасают от травм. Если оператор заметил, что какой-то кожух поврежден или снят – он должен не начинать работу, а сообщить руководству для устранения проблемы.

Большое значение имеет техническое обслуживание и осмотр инструмента. Руководитель должен организовать график планово-предупредительных ремонтов (ППР) для оборудования: регулярная смазка, замена изношенных деталей, калибровка защитных систем. Перед каждым использованием работник обязан проверить инструмент: нет ли трещин на рукоятке молотка, надежно ли закреплен отрезной диск в болгарке, исправен ли кабель электродрели. Выявив неисправность, инструмент нужно немедленно вывести из работы и отправить в ремонт или списание. Запрещено использовать сломанный, самодельно переделанный инструмент! Это должно жестко контролироваться. Например, во многих организациях внедряют практику цветовой маркировки или биркования инструмента: проверенный – отмечен зеленой биркой, требует ремонта – красной и отложен. Это упрощает контроль на местах.

И наконец, правильное хранение инструмента. Развесьте на стендах тени инструментов или держите их в специальных шкафах – так, чтобы не было валяющегося по полу инвентаря. Острые предметы (ножи, пилы) храните в чехлах. Электроинструмент после работы отключайте от сети. Пневматический – сбрасывайте давление. Горюче-смазочные материалы для техники держите в специально отведенных и проветриваемых местах. Эти мелочи предотвращают аварийные ситуации, такие как случайное падение инструмента с высоты или возгорание пролитого бензина.

Если все перечисленное свести к одному принципу, то он звучит так: эксплуатируй технику ответственно. Работник – не пассивный пользователь, а хозяин своего инструмента, и от его отношения зависит безопасность окружающих. Приучите персонал относиться к станкам и инструментам «как к своему» – бережно и по инструкции, и тогда число поломок и травм значительно сократится.

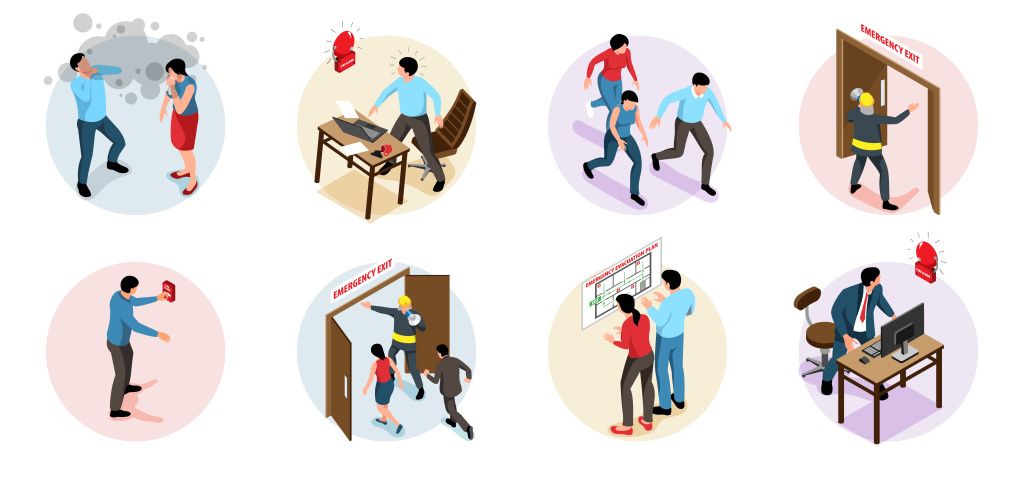

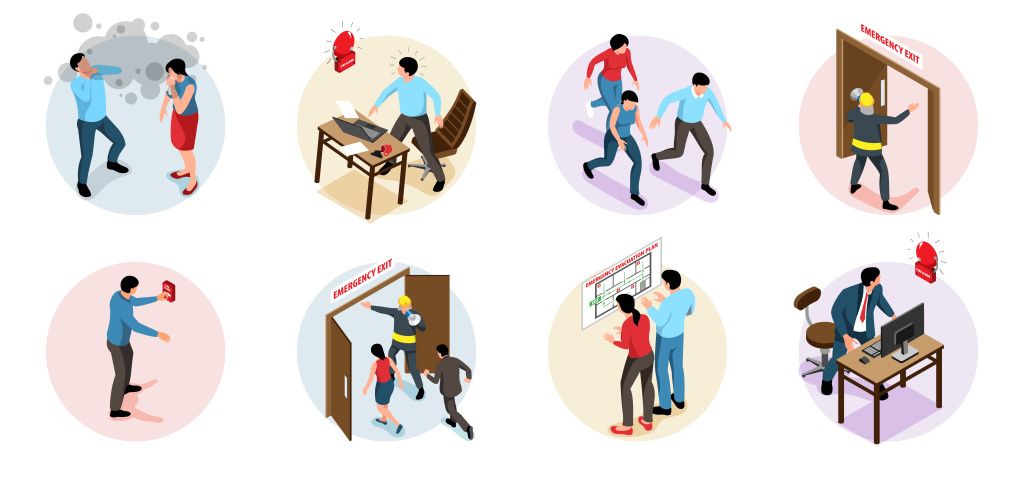

8. Держите эвакуационные выходы и пути свободными, готовыми к использованию

В чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда. Если на предприятии случится пожар, утечка газа или другое ЧП, успех эвакуации зависит от того, насколько быстро и организованно люди смогут покинуть опасную зону. Поэтому недопустимо захламление эвакуационных путей, блокировка аварийных выходов или неработоспособность сигнальной системы. По правилам пожарной безопасности РФ эвакуационные пути и выходы должны всегда содержаться свободными и обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Двери аварийных выходов ни в коем случае нельзя запирать так, чтобы их невозможно было открыть изнутри: согласно Постановлению Правительства №1479, замки на эвакуационных дверях должны открываться свободно без ключа с внутренней стороны. Нарушение этих требований влечет не только административные санкции, но и прямую угрозу жизни людей – трагические происшествия в прошлом (пожары на объектах с запертыми выходами) тому подтверждение.

На каждом предприятии должна быть продумана и обозначена система эвакуации. Это включает: достаточное количество эвакуационных выходов (по нормам их число и ширина зависят от количества одновременно находящихся людей и площади помещений), схемы эвакуации, размещенные на видимых местах, яркие знаки выхода и указатели направления, аварийное освещение на путях. Проходы к выходам, лестничные клетки, коридоры – никакого складирования там материалов или оборудования! Даже временно ставить паллеты с сырьем в коридоре – запрещено. Все двери на пути эвакуации должны легко открываться по ходу выхода людей наружу. Регулярно проверяйте, что ничто не препятствует открытию: зимой – чтобы двери не примерзли, летом – чтобы не разбухли от влажности. Аварийные двери снабжаются перекладинами «Антипаника» для быстрого открывания – убедитесь, что персонал знает, как они работают.

Средства противопожарной защиты (огнетушители, пожарные краны, кнопки пожарной сигнализации) должны быть доступны и не заставлены. К сожалению, нередко на практике около пожарного шкафа вешают одежду или ставят мебель – это недопустимо. Пожарный инспектор МЧС при проверке обязательно смотрит, свободен ли доступ к пожарным кранам. Также проверяется работоспособность автоматической сигнализации и систем оповещения: сирены, речевые оповещатели. Раз в квартал или минимум раз в полгода проводите испытания системы пожарной тревоги – кратковременно включайте сигнал, проверяйте слышимость во всех зонах. Персонал должен четко понимать: если звучит сирена или голосовое сообщение о эвакуации – нужно немедленно прекратить работу, отключить оборудование (если позволяет обстановка) и выдвигаться к ближайшему выходу согласно плану.

Регулярно проводите учебные тревоги и тренировки эвакуации. Без практики люди в экстремальной ситуации могут растеряться. Тренировка же помогает отработать порядок действий: услышал сигнал – что взял с собой, куда пошел, где собрался. Рекомендуется проводить противопожарные тренировки не реже 1 раза в год (а лучше – ежеквартально, с разными сценариями). В том числе отрабатывайте ночную эвакуацию (для объектов с круглосуточной работой) или эвакуацию при заблокированном основном выходе (когда нужно воспользоваться запасными). В ходе учебной тревоги выявляются узкие места: например, если слишком узкая лестница и на ней толпятся люди – возможно, нужно организовать эвакуацию по секторам или расширить проем. По итогам учений проводите разбор: уложились ли во время, все ли дошли до точки сбора, что мешало. Цель – чтобы в реальной ситуации каждый сотрудник точно знал, куда бежать и что делать.

Отдельно учтите специфику отраслей. В химической промышленности аварийные выходы должны учитывать розу ветров – при утечке опасного газа люди эвакуируются против ветра. На электростанциях должны быть учтены пути эвакуации с высотных сооружений (например, с котлоагрегата вниз по маршевым лестницам). В больницах и клиниках – эвакуация маломобильных пациентов, наличие мягких носилок, специальных лифтов (или план, как спускать на руках). Все эти нюансы должны быть отражены в ваших планах. Не лишним будет привлекать к учениям местные подразделения МЧС – они могут подсказать, как эффективнее организовать эвакуацию.

Помните, что аварийная ситуация не предупреждает заранее. Единственный способ быть готовым – это постоянная готовность выхода и навыки персонала. Если вы сегодня пройдете по своему цеху и убедитесь, что ни один эвакуационный путь не перегорожен и каждый знает, куда бежать – завтра это может спасти жизнь вашим коллегам.

На каждом предприятии должна быть продумана и обозначена система эвакуации. Это включает: достаточное количество эвакуационных выходов (по нормам их число и ширина зависят от количества одновременно находящихся людей и площади помещений), схемы эвакуации, размещенные на видимых местах, яркие знаки выхода и указатели направления, аварийное освещение на путях. Проходы к выходам, лестничные клетки, коридоры – никакого складирования там материалов или оборудования! Даже временно ставить паллеты с сырьем в коридоре – запрещено. Все двери на пути эвакуации должны легко открываться по ходу выхода людей наружу. Регулярно проверяйте, что ничто не препятствует открытию: зимой – чтобы двери не примерзли, летом – чтобы не разбухли от влажности. Аварийные двери снабжаются перекладинами «Антипаника» для быстрого открывания – убедитесь, что персонал знает, как они работают.

Средства противопожарной защиты (огнетушители, пожарные краны, кнопки пожарной сигнализации) должны быть доступны и не заставлены. К сожалению, нередко на практике около пожарного шкафа вешают одежду или ставят мебель – это недопустимо. Пожарный инспектор МЧС при проверке обязательно смотрит, свободен ли доступ к пожарным кранам. Также проверяется работоспособность автоматической сигнализации и систем оповещения: сирены, речевые оповещатели. Раз в квартал или минимум раз в полгода проводите испытания системы пожарной тревоги – кратковременно включайте сигнал, проверяйте слышимость во всех зонах. Персонал должен четко понимать: если звучит сирена или голосовое сообщение о эвакуации – нужно немедленно прекратить работу, отключить оборудование (если позволяет обстановка) и выдвигаться к ближайшему выходу согласно плану.

Регулярно проводите учебные тревоги и тренировки эвакуации. Без практики люди в экстремальной ситуации могут растеряться. Тренировка же помогает отработать порядок действий: услышал сигнал – что взял с собой, куда пошел, где собрался. Рекомендуется проводить противопожарные тренировки не реже 1 раза в год (а лучше – ежеквартально, с разными сценариями). В том числе отрабатывайте ночную эвакуацию (для объектов с круглосуточной работой) или эвакуацию при заблокированном основном выходе (когда нужно воспользоваться запасными). В ходе учебной тревоги выявляются узкие места: например, если слишком узкая лестница и на ней толпятся люди – возможно, нужно организовать эвакуацию по секторам или расширить проем. По итогам учений проводите разбор: уложились ли во время, все ли дошли до точки сбора, что мешало. Цель – чтобы в реальной ситуации каждый сотрудник точно знал, куда бежать и что делать.

Отдельно учтите специфику отраслей. В химической промышленности аварийные выходы должны учитывать розу ветров – при утечке опасного газа люди эвакуируются против ветра. На электростанциях должны быть учтены пути эвакуации с высотных сооружений (например, с котлоагрегата вниз по маршевым лестницам). В больницах и клиниках – эвакуация маломобильных пациентов, наличие мягких носилок, специальных лифтов (или план, как спускать на руках). Все эти нюансы должны быть отражены в ваших планах. Не лишним будет привлекать к учениям местные подразделения МЧС – они могут подсказать, как эффективнее организовать эвакуацию.

Помните, что аварийная ситуация не предупреждает заранее. Единственный способ быть готовым – это постоянная готовность выхода и навыки персонала. Если вы сегодня пройдете по своему цеху и убедитесь, что ни один эвакуационный путь не перегорожен и каждый знает, куда бежать – завтра это может спасти жизнь вашим коллегам.

9. Проводите регулярное обучение и тренировки по охране труда

Обучение безопасности – процесс непрерывный. Невозможно разово проинструктировать человека и забыть – со временем знания забываются, техника обновляется, да и новички приходят. Поэтому на каждом предприятии должна действовать система обучения охране труда. Российское законодательство в 2025 году предъявляет к этому четкие требования. С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый Порядок обучения по охране труда (Постановление Правительства РФ №2464), который действует до 2026 г. и обязывает работодателей проводить обучение работников в форме: инструктажей по охране труда; стажировки на рабочем месте; обучения оказанию первой помощи; обучения применению СИЗ; обучения безопасным методам работ. Все работники, в том числе руководители, должны не только пройти такое обучение, но и периодически подтверждать знание требований (проверка знаний). Документы о проверке знаний, выданные до введения нового порядка, действуют до окончания срока, затем необходимо обучаться заново. Таким образом, по всей стране идет масштабное переобучение персонала по новым правилам, и важно не упускать эти сроки.

На практике система обучения включает несколько уровней. Вводный инструктаж получают все новые сотрудники – их знакомят с общими правилами охраны труда в организации, сигналами тревоги, расположением аптечек и т.д. Затем первичный инструктаж на рабочем месте – более детально, с учетом конкретной должности. Стажировка – несколько смен под надзором опытного работника, чтобы новичок освоился безопасно. После стажировки – допуск к самостоятельной работе через проверку знаний (экзамен комиссией). Далее – периодические повторные инструктажи: обычно ежеквартально краткий инструктаж или раз в полгода/год – в зависимости от опасности работ. Например, на взрывопожароопасных производствах предусмотрен ежеквартальный внеплановый инструктаж для поддержания высокой готовности. Все инструктажи фиксируются в журналах. Также для ряда должностей требуются ежегодное обучение в учебных центрах с выдачей удостоверений (например, для электро- и теплотехнического персонала, для работ на высоте, для стропальщиков и т.д.).

Кроме нормативных требований, обучение должно охватывать и специфические ситуации. Например, пожарно-технический минимум – программа обучения работников обращению со средствами пожаротушения и действиям при пожаре. Тренировки первой помощи: очень полезно раз в год проводить обучение практическим навыкам – как наложить жгут, сделать сердечно-легочную реанимацию. Можно пригласить профессиональных спасателей или врачей для таких занятий. Промежуточные пятиминутки безопасности также являются формой обучения – когда начальник цеха раз за разом напоминает правила, в сознании людей откладываются нужные акценты.

Особое внимание – подготовке к нештатным ситуациям. Регулярно организуйте учения по различным сценариям ЧС: пожар (о чем говорилось выше), авария с выбросом химического вещества, внезапное отключение электроэнергии, травма работника на линии и т.п. Критически важно, чтобы люди умели действовать спокойно и четко в экстремальной ситуации. Когда регулярно проводятся такие тренировки, в реальном случае меньше паники и хаоса. Например, в энергетике на электростанциях практикуются противоаварийные тренировки – персонал учится быстро отключать поврежденное оборудование, переключать нагрузки, предотвращать развитие аварии. В медицине проводят тренировки по противоэпидемической защите – как надеть противочумный костюм, как изолировать условного пациента с опасной инфекцией. В промышленности – учения по локализации условного выброса газа: персонал отрабатывает, как надеть противогазы, куда эвакуироваться, как перекрыть вентиль.

Документируйте результаты учебных мероприятий: составляется протокол, отмечаются выявленные недостатки, и затем эти недочеты устраняются. Например, если на учениях выяснилось, что не хватает аптечек или кто-то не умеет пользоваться огнетушителем – сразу провести внеплановое дообучение, пополнить материальную базу. Таким образом создается замкнутый цикл обучения и улучшения.

Руководитель предприятия должен подавать личный пример: учиться самому и требовать обучения от подчиненных. Сейчас акцент смещается на высшее руководство – введена обязанность даже для директора проходить обучение по охране труда. Это формирует культуру, когда безопасность – ценность на всех уровнях, а не просто формальность для галочки. В такой атмосфере рабочие более серьезно относятся к тренингам, потому что видят: и начальник цеха, и главный инженер лично участвуют в учениях, надевают СИЗ, демонстрируют правильные приемы.

Наконец, анализируйте эффективность обучения. Если несмотря на все инструктажи продолжаются одинаковые инциденты – значит, в программе обучения есть пробел. Нужно пересмотреть ее, добавить разбор именно этих ситуаций, усилить контроль практических навыков. Обучение безопасному труду – это инвестиция, которая окупается снижением травматизма, высокими компетенциями персонала и сохранением жизни и здоровья людей.

На практике система обучения включает несколько уровней. Вводный инструктаж получают все новые сотрудники – их знакомят с общими правилами охраны труда в организации, сигналами тревоги, расположением аптечек и т.д. Затем первичный инструктаж на рабочем месте – более детально, с учетом конкретной должности. Стажировка – несколько смен под надзором опытного работника, чтобы новичок освоился безопасно. После стажировки – допуск к самостоятельной работе через проверку знаний (экзамен комиссией). Далее – периодические повторные инструктажи: обычно ежеквартально краткий инструктаж или раз в полгода/год – в зависимости от опасности работ. Например, на взрывопожароопасных производствах предусмотрен ежеквартальный внеплановый инструктаж для поддержания высокой готовности. Все инструктажи фиксируются в журналах. Также для ряда должностей требуются ежегодное обучение в учебных центрах с выдачей удостоверений (например, для электро- и теплотехнического персонала, для работ на высоте, для стропальщиков и т.д.).

Кроме нормативных требований, обучение должно охватывать и специфические ситуации. Например, пожарно-технический минимум – программа обучения работников обращению со средствами пожаротушения и действиям при пожаре. Тренировки первой помощи: очень полезно раз в год проводить обучение практическим навыкам – как наложить жгут, сделать сердечно-легочную реанимацию. Можно пригласить профессиональных спасателей или врачей для таких занятий. Промежуточные пятиминутки безопасности также являются формой обучения – когда начальник цеха раз за разом напоминает правила, в сознании людей откладываются нужные акценты.

Особое внимание – подготовке к нештатным ситуациям. Регулярно организуйте учения по различным сценариям ЧС: пожар (о чем говорилось выше), авария с выбросом химического вещества, внезапное отключение электроэнергии, травма работника на линии и т.п. Критически важно, чтобы люди умели действовать спокойно и четко в экстремальной ситуации. Когда регулярно проводятся такие тренировки, в реальном случае меньше паники и хаоса. Например, в энергетике на электростанциях практикуются противоаварийные тренировки – персонал учится быстро отключать поврежденное оборудование, переключать нагрузки, предотвращать развитие аварии. В медицине проводят тренировки по противоэпидемической защите – как надеть противочумный костюм, как изолировать условного пациента с опасной инфекцией. В промышленности – учения по локализации условного выброса газа: персонал отрабатывает, как надеть противогазы, куда эвакуироваться, как перекрыть вентиль.

Документируйте результаты учебных мероприятий: составляется протокол, отмечаются выявленные недостатки, и затем эти недочеты устраняются. Например, если на учениях выяснилось, что не хватает аптечек или кто-то не умеет пользоваться огнетушителем – сразу провести внеплановое дообучение, пополнить материальную базу. Таким образом создается замкнутый цикл обучения и улучшения.

Руководитель предприятия должен подавать личный пример: учиться самому и требовать обучения от подчиненных. Сейчас акцент смещается на высшее руководство – введена обязанность даже для директора проходить обучение по охране труда. Это формирует культуру, когда безопасность – ценность на всех уровнях, а не просто формальность для галочки. В такой атмосфере рабочие более серьезно относятся к тренингам, потому что видят: и начальник цеха, и главный инженер лично участвуют в учениях, надевают СИЗ, демонстрируют правильные приемы.

Наконец, анализируйте эффективность обучения. Если несмотря на все инструктажи продолжаются одинаковые инциденты – значит, в программе обучения есть пробел. Нужно пересмотреть ее, добавить разбор именно этих ситуаций, усилить контроль практических навыков. Обучение безопасному труду – это инвестиция, которая окупается снижением травматизма, высокими компетенциями персонала и сохранением жизни и здоровья людей.

10. Делайте регулярные перерывы и соблюдайте режим труда и отдыха

Отдых – необходимое условие безопасной работы. Человеческий организм не предназначен для непрерывной работы без пауз – внимание рассеивается, мышцы устают, скорость реакции падает. Уставший работник многократно более подвержен ошибке или несчастному случаю, чем отдохнувший. Поэтому на законодательном уровне установлены нормы рабочего времени и отдыха: стандартная продолжительность рабочей смены, перерывы в течение дня, выходные и отпуск. Но кроме этих формальных перерывов, важно и на микроуровне планировать отдых. Регулярные короткие перерывы в течение смены помогают предотвратить накопление усталости и тем самым снизить травматизм.

По Трудовому кодексу, если смена длится более 4–5 часов, работнику полагается обеденный перерыв (как правило, 30 минут – 1 час, не менее 30 минут) – он не включается в рабочее время, и человек может отдохнуть и поесть. Это минимально необходимый отдых в середине дня. Однако, на многих производствах (особенно в тяжелых и вредных условиях) устанавливаются дополнительные регламентированные перерывы. Например, для работ в горячих цехах (металлургия, литейка) через каждый час-полтора труда полагается 10-15-минутный перерыв в комнатах отдыха или прохладительных пристройках – чтобы тело охладилось, пульс нормализовался. Для работ на холоде – аналогично: через каждые 1,5–2 часа нужно дать людям зайти в теплое помещение, выпить горячего чаю. Для операторов ЭВМ (компьютеров) санитарные нормы рекомендуют 10-минутный отдых каждый час работы за монитором, включая гимнастику для глаз, чтобы предотвратить перенапряжение зрения. Все эти специальные перерывы обычно прописаны в отраслевых нормативах или коллективном договоре. Следите, чтобы они соблюдались! Часто производственная необходимость подталкивает “урезать” перерывы, но в итоге такие нарушения выливаются в переутомление и аварии.

В планировании перерывов есть смысл применять подход: несколько коротких пауз лучше, чем один длинный перерыв. Например, лучше дать работнику 5–7 минут отдыха каждый час-полтора, чем заставлять его 3 часа работать без приседу, а потом давать полчаса отдыха. Краткие, но частые микропаузыпозволяют сбросить напряжение, не выйти из рабочего ритма и постоянно поддерживать более ровный уровень бодрости. В некоторых странах этот принцип закреплен – например, в Японии на многих предприятиях звучит сигнал, и вся бригада делает 5-минутную разминку каждый час. В наших реалиях тоже можно внедрять подобное – хотя бы производственную гимнастику дважды в смену на 5 минут: люди размялись, отдохнули морально – затем с новыми силами продолжают работу.

Контролируйте сверхурочные и продолжительность смен. Бывает, что ради выполнения плана сотрудники работают по 12 часов ежедневно или выходят без выходных. Это резко повышает риск ошибок из-за накопленной усталости. Руководителям нужно грамотно организовать сменность и не злоупотреблять переработками. Закон ограничивает сверхурочную работу – не более 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Даже если сотрудники готовы работать больше за оплату – помните о рисках: цена ошибки от перегрузки может превысить выгоду от перевыполнения плана. Лучше наймите дополнительных работников на подмену или пересмотрите график, чем доводить людей до изнеможения.

Следите за самочувствием персонала. Если видите, что работник выглядит сильно уставшим, невнимательным – возможно, имеет смысл переставить его на менее травмоопасную работу или даже отпустить домой раньше. Особенно это касается водителей, операторов движущихся машин – их усталость опасна и для них, и для окружающих. Культура безопасности подразумевает, что работник может открыто сказать: “Я устал, мне нужен перерыв” – и начальство отнесется с пониманием. Лучше приостановить процесс, чем получить ЧП.

Во время перерывов обеспечьте нормальные условия отдыха. Уголок приема пищи, комнаты отдыха, питьевой режим – все это влияет на качество восстановления. Работникам должна быть доступна питьевая вода (в жарких условиях – охлажденная, с минералами; в холодных – горячие напитки). Места для сидения, снятия СИЗ, возможно, массажные кресла или тренажеры для разминки – такие вложения окупаются улучшением самочувствия персонала. В современном подходе к охране труда уже говорят не просто о перерывах, а о well-being – благополучии работника: когда компания заботится о физическом и психологическом комфорте, работник менее подвержен стрессу и травмам.

Важно также соблюдать режим труда и отдыха вне работы. Хотя напрямую это выходит за рамки производственных правил, но косвенно влияет: переутомленный на второй работе или недоспавший сотрудник придет на смену уже уставшим и рассеянным. Поэтому работодатели стараются не допускать чрезмерных подработок у своих сотрудников, проводят разъяснения о важности сна и здоровья. Некоторые передовые компании включают в программы ОТ мероприятия по управлению усталостью: например, фитнес-программы, курсы релаксации, мониторинг сна (особенно для водителей-дальнобойщиков, машинистов поездов и т.д.).

Подведем итог: отдохнувший работник – безопасный работник. Хороший отдых восстанавливает внимание, снижает уровень травматизма и брак, повышает продуктивность. Следуя нормативам и здравому смыслу в вопросах организации перерывов, предприятие создает более здоровую и безопасную рабочую среду.

По Трудовому кодексу, если смена длится более 4–5 часов, работнику полагается обеденный перерыв (как правило, 30 минут – 1 час, не менее 30 минут) – он не включается в рабочее время, и человек может отдохнуть и поесть. Это минимально необходимый отдых в середине дня. Однако, на многих производствах (особенно в тяжелых и вредных условиях) устанавливаются дополнительные регламентированные перерывы. Например, для работ в горячих цехах (металлургия, литейка) через каждый час-полтора труда полагается 10-15-минутный перерыв в комнатах отдыха или прохладительных пристройках – чтобы тело охладилось, пульс нормализовался. Для работ на холоде – аналогично: через каждые 1,5–2 часа нужно дать людям зайти в теплое помещение, выпить горячего чаю. Для операторов ЭВМ (компьютеров) санитарные нормы рекомендуют 10-минутный отдых каждый час работы за монитором, включая гимнастику для глаз, чтобы предотвратить перенапряжение зрения. Все эти специальные перерывы обычно прописаны в отраслевых нормативах или коллективном договоре. Следите, чтобы они соблюдались! Часто производственная необходимость подталкивает “урезать” перерывы, но в итоге такие нарушения выливаются в переутомление и аварии.

В планировании перерывов есть смысл применять подход: несколько коротких пауз лучше, чем один длинный перерыв. Например, лучше дать работнику 5–7 минут отдыха каждый час-полтора, чем заставлять его 3 часа работать без приседу, а потом давать полчаса отдыха. Краткие, но частые микропаузыпозволяют сбросить напряжение, не выйти из рабочего ритма и постоянно поддерживать более ровный уровень бодрости. В некоторых странах этот принцип закреплен – например, в Японии на многих предприятиях звучит сигнал, и вся бригада делает 5-минутную разминку каждый час. В наших реалиях тоже можно внедрять подобное – хотя бы производственную гимнастику дважды в смену на 5 минут: люди размялись, отдохнули морально – затем с новыми силами продолжают работу.

Контролируйте сверхурочные и продолжительность смен. Бывает, что ради выполнения плана сотрудники работают по 12 часов ежедневно или выходят без выходных. Это резко повышает риск ошибок из-за накопленной усталости. Руководителям нужно грамотно организовать сменность и не злоупотреблять переработками. Закон ограничивает сверхурочную работу – не более 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Даже если сотрудники готовы работать больше за оплату – помните о рисках: цена ошибки от перегрузки может превысить выгоду от перевыполнения плана. Лучше наймите дополнительных работников на подмену или пересмотрите график, чем доводить людей до изнеможения.

Следите за самочувствием персонала. Если видите, что работник выглядит сильно уставшим, невнимательным – возможно, имеет смысл переставить его на менее травмоопасную работу или даже отпустить домой раньше. Особенно это касается водителей, операторов движущихся машин – их усталость опасна и для них, и для окружающих. Культура безопасности подразумевает, что работник может открыто сказать: “Я устал, мне нужен перерыв” – и начальство отнесется с пониманием. Лучше приостановить процесс, чем получить ЧП.

Во время перерывов обеспечьте нормальные условия отдыха. Уголок приема пищи, комнаты отдыха, питьевой режим – все это влияет на качество восстановления. Работникам должна быть доступна питьевая вода (в жарких условиях – охлажденная, с минералами; в холодных – горячие напитки). Места для сидения, снятия СИЗ, возможно, массажные кресла или тренажеры для разминки – такие вложения окупаются улучшением самочувствия персонала. В современном подходе к охране труда уже говорят не просто о перерывах, а о well-being – благополучии работника: когда компания заботится о физическом и психологическом комфорте, работник менее подвержен стрессу и травмам.

Важно также соблюдать режим труда и отдыха вне работы. Хотя напрямую это выходит за рамки производственных правил, но косвенно влияет: переутомленный на второй работе или недоспавший сотрудник придет на смену уже уставшим и рассеянным. Поэтому работодатели стараются не допускать чрезмерных подработок у своих сотрудников, проводят разъяснения о важности сна и здоровья. Некоторые передовые компании включают в программы ОТ мероприятия по управлению усталостью: например, фитнес-программы, курсы релаксации, мониторинг сна (особенно для водителей-дальнобойщиков, машинистов поездов и т.д.).

Подведем итог: отдохнувший работник – безопасный работник. Хороший отдых восстанавливает внимание, снижает уровень травматизма и брак, повышает продуктивность. Следуя нормативам и здравому смыслу в вопросах организации перерывов, предприятие создает более здоровую и безопасную рабочую среду.

Заключение. Соблюдение этих ежедневных правил охраны труда помогает российским предприятиям снижать травматизм, соответствовать требованиям закона и формировать культуру «нулевых несчастных случаев». Мы рассмотрели ключевые практики: от правильного использования СИЗ и поддержания порядка на рабочих местах – до обучения персонала и обеспечения отдыха. Опыт показывает, что систематическая работа по всем 10 направлениям дает ощутимые результаты: снижается число инцидентов, растет вовлеченность и дисциплина работников, улучшается имидж компании в глазах проверяющих органов и партнеров.

Следует подчеркнуть, что охрана труда – зона ответственности не только специалистов ОТ, но и линейных руководителей и самого работника. Особая роль принадлежит техническим руководителям предприятия. Как отмечают эксперты, главный инженер обычно несет персональную ответственность за создание безопасных условий труда, и выбор СИЗ, организация обслуживания техники и другие аспекты безопасности – это не формальное выполнение требований, а глубокая аналитическая и организационная работа. Именно вовлеченность первого лица и руководства среднего звена задает тон всей системе: если начальники сами соблюдают правила, требуют и контролируют их исполнение – то и подчиненные проникаются важностью.

Социально-экономическая ситуация приносит и новые вызовы (импортозамещение СИЗ, обновление ГОСТов, цифровизация мониторинга безопасности), и новые возможности (инновационные материалы, умные системы слежения за состоянием работников). Но основой безопасности по-прежнему остаются ежедневные простые действия каждого человека на производстве. Это надеть каску и ремень, убрать пролив, обесточить станок, сообщить о неисправности, сделать паузу, когда устал – те самые 10 правил, о которых шла речь. Пусть они станут частью вашей корпоративной культуры и профессионального мышления. Тогда девиз «Безопасность – каждый день» превратится из лозунга в реальность, а предприятие сможет гордиться нулевым травматизмом и высокой производительностью труда.

Подписаться на наши новости:

Подписаться